【リーダーシップ】人口減少社会に大学は必要か。

おはようございます![]()

昨日は青陵学園へ講演をお聞きしに伺ってきました。

学長が総合的に注目する大学「10位」(1位東北大、2位京大、3位東大)

学長が注目する学長「1位」(3年連続)

共愛学園「前橋国際大学」の大森昭生学長のお話。

まだ50代かな。若そうに見えましたが、やってることがすごいすごい。

「共愛12の力」というものを育むのが使命、ということで教員から学生から保護者まで、「この大学に来たらこの力を付けます」というのを明確に表現して浸透させている。

12の力は4つのカテゴリーに分かれていて、「識見」「自立する力」「コミュニケーション力」「問題に対応する力」に分けられます。

たぶん会議の中でもカリキュラムを組むときも、授業の時もその12の力を意識させて大学をまとめているんだなということがよくわかりました。

で、そこから来る手法もすごい。以下は抜粋です。

・長期インターンシップ

4か月間大学に通う代わりに企業やNPO、市役所等にインターンに通わないと単位がもらえない。

・学生による地元企業との商品開発

どの企業と組むかどんな商品を開発するか、学生が全部考えて企業のアポとかとって、30社とかに断られて、31社目にやっと話を聞いてもらえた!とかをやる。

商品の開発がうまくいかなければ単位がもらえない。(やべーなと思いました笑)

・学校フィールド学習

学生が1人ずつ1週間学校へ。年間を通して学生が小学校に常駐することになる。教育実習ではなく先生のお手伝い。学校支援事業の一環。

・地域の孫になる授業

まちに出て行って地域の皆さんと課題解決する。インバウンドやったりフェスやったり探求したり。

・農業

共愛ファームで農業したり。

・キャンパスを離れて自由に描いて単位を

たぶん何やってもいい。2カ月間だったかな。大学を離れて、いろんなことをやりなさいと。それで単位がもらえます。

生徒:ずっと筋トレしてました。単位ください。

教授:いやさすがにそりゃダメだろ。

生徒:いや、その間ずっといろんなデータを取ってまとめてあります。

教授:なるほど、単位あげよう。

みたいな。

自宅を子ども食堂にしてしまった生徒。シンガポールに初めて行きました!自分が行きたいNPOでインターンしてました!

とか。シンガポール初めて行ったでいいんかい!(笑)

と思いましたが、初めての海外経験って18歳にとってはとても役立つかもね。しかも全部自分で行くところとかを決めて。確かに単位あげたい。頑張りを認めたい。

まだまだこんなもんじゃなくて大学内の改革とか会議とか国との関係とか人材を呼び込む力とか、まあすごいんです。

何がすごいって、話をずっと聞いていて、

「あ、これは話を聞くだけじゃこの人の全体像は全然見えないな」と感覚的にわかったこと。

これって当たり前のことですが、結構この年になると、なんかわかったような気になって、「ああ、これはこうやってこうなって、これなら私にもできそうとか、これは私には向かないな、とか、これはできないな、すごいな」

とか思うわけですが、今回は「全体像が見えない」

手法は見えるけど、そこに至るプロセスはそんなに単純じゃない、ということだけが分かった(笑)

視察に行きたいなと思いましたが、視察に行っても多分なんもわからないなと思いました。

そう思った理由は簡単で、この人のやっていることは「リーダーシップだな」と思ったからなんです。

これは「考え方」に基づくけど、表面的な考え方とかPurposeとか手法をまねしても結果をまねすることはできないなと、まあ感覚的なもの、直感的に。

やっぱりすごい人だから手法とか考え方とか根底にある考え方とかをまねしたい。

でもそれをまねしてもうまくいかないかなと。

まあ、すごい人だと思います。

で。

今日書きたかったことを最後に書いておきます。

大森さんも最初に話していらっしゃいました。

今の18歳と2024年に生まれたこどもの数を比べると半分です。

ということは大学は半分でいい、という議論があるけど、本当にそうかな。

まず日本の中の「知の総和」が減少することは国力の低下をもたらす。

「知の総和」が減るだけじゃない。地方の特に私立の大学は地方のエッセンシャルワーカーの養成も行っていて、地方の私立が無くなるということは、東京に出ていけない若者の大学進学は不可能になるということ。

だから人口減少が進んで、同じペースで大学が減少したとしても、地方から大学が減れば、日本全国の大学進学率も減少するということ。

それは地方の保育士とか教師とかそういう人材を育む土台が無くなるということ。

だから大学はそれぞれ競合する部分もあるけど、新潟市の大学として連携しませんかと。そういうキックオフの会だったかなと思います。

新潟県、新潟市、商工会議所、大学がそれぞれ手を取り合って、大学にとってもいい、そして地域にとってもいい、そしてもちろん第一義に学生にとっていい環境を作ってあげることはこれからの大学の使命の一つになるのかなと思いましたし、行政としてもやれることがたくさんあるんだと気づかされました。

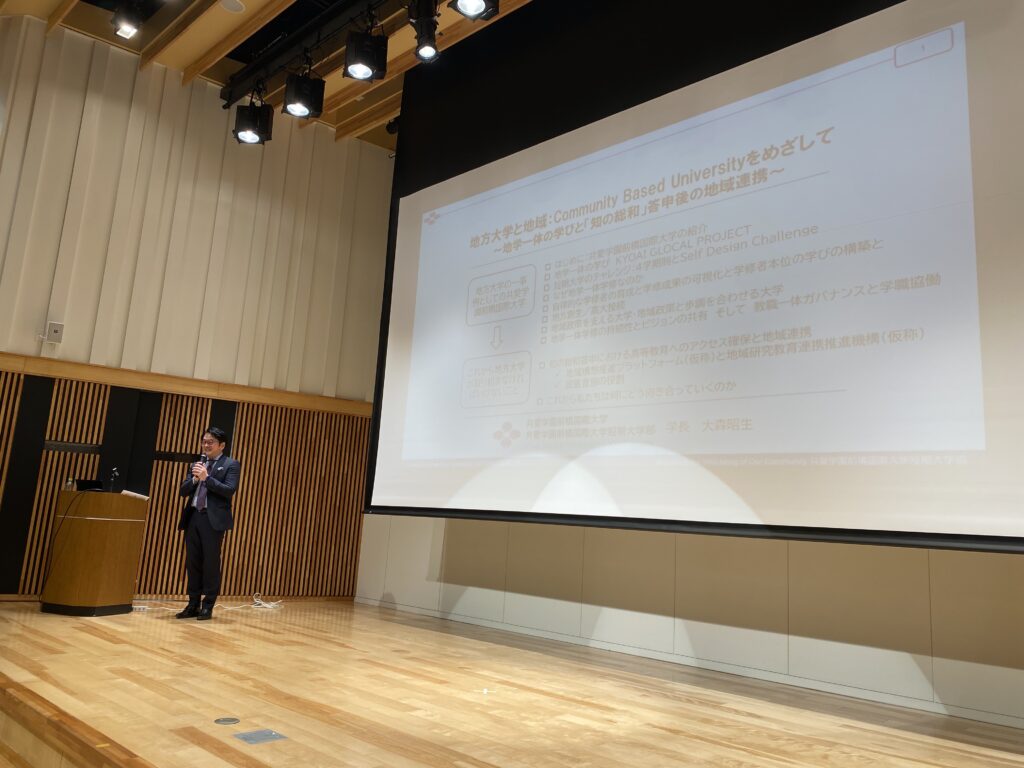

長くなっているのでそろそろやめますが、大森さんから大学の皆さんへメッセージがあったので最後にちょっと紹介しておきます。

「地域で生きる覚悟と行動」

地域との関係は簡単じゃない?

・地域の草むしりに大学が参加してますか?

・教職員は地元に暮らしていますか?

・組織ではなく個人でつながっていますか?

地元産業界が大学側を見てくれない?

・経済同友会、商工会議所、中小企業家同友会等々に参画して活動していますか?

・個々の社長たちと関係がありますか?

・飲み会に参加してますか?

自治体や教育委員会は国公立ばかりを見ている?

・何でも「承知しました!」と引き受けていますか?

・大学の教育改革が高校の半歩先を行っていますか?

・地方創生総合戦略等を読んでいますか?

いや、マジですべての業種(というか人生)を貫く真理だと思いますが、これを組織に落とし込むのが難しいと思うんですよね。

私個人ならできるし、やってきたからこうやってどの世界でもそれなりになんとか泳いできたわけですが、これを自分以外の他人に成功の秘訣だよと言ってもなかなか行動にまで結びつけるのは難しいんですよね。

それができるのがたぶん大森先生なんでしょうね。だから表題の件。リーダーシップなのです。

地域と学校がともにある地域。それが子どもたちのためになって、翻って地域とか大学の未来にもつながる。

そんな新潟市、新潟県にしたいなと強く思いました。そしてすぐできることもたくさんあった。

とてもいい出会いに感謝。

ここまで長い長い文章を読んでくださった皆さんにも感謝。

ここまで読んだ皆さんにはきっとすごくいいことがあります(笑)

本日はここまで。

それでは本日もよろしくお願い致します!!

今日もきっと、いいことがある。